放送教育開発センター

1967(昭和42)年の「映像放送及びFM放送による教育専門放送のあり方について」諮問に始まった放送大学構想は、様々な検討を経て文部省が1976(昭和51)年に予算要求を行える段階に来たものの、認められず、放送教育に関する特殊法人として「放送教育開発センター」が1978(昭和53)年10月、開設されました。

1973(昭和48)年頃から放送大学構想に関わってきた太田次郎(お茶の水大学教授、当時)は、この大塚時代のことを、「まず筑波大学の創設に伴って空いた元東京教育大学の建物内に設けられた。(中略)実験放送のVTR収録も、元朝日新聞社内にあった小さなスタジオで行われ、施設・設備ともに大変粗末なものであった。にもかかわらず、創設当時ということや、放送大学設立という目標があったこともあって、小人数にしてはそれなりの成果をあげていたと思われる。」※1また、番組制作開始のころについて、堀江固功は「制作棟が完成しそのすばらしい設備を見たとき、これを生かさないでは、プロの名に恥じると思い定めて、番組制作をスムーズに実施できる条件の整備を、事務官、ディレクターともに一元となって開始した。」※2 と回想しています。

1983(昭和58)年、制作棟が竣工すると、放送番組は幕張で制作されるようになりました。

※1 太田次郎「創設当時の開発センター」(『十年のあゆみ』放送教育開発センター, p. 26-27)1988年

※2 堀江固功「番組制作開始の頃」(『十年のあゆみ』放送教育開発センター, p. 34-35)1988年

1978(昭和53)-1983(昭和59)

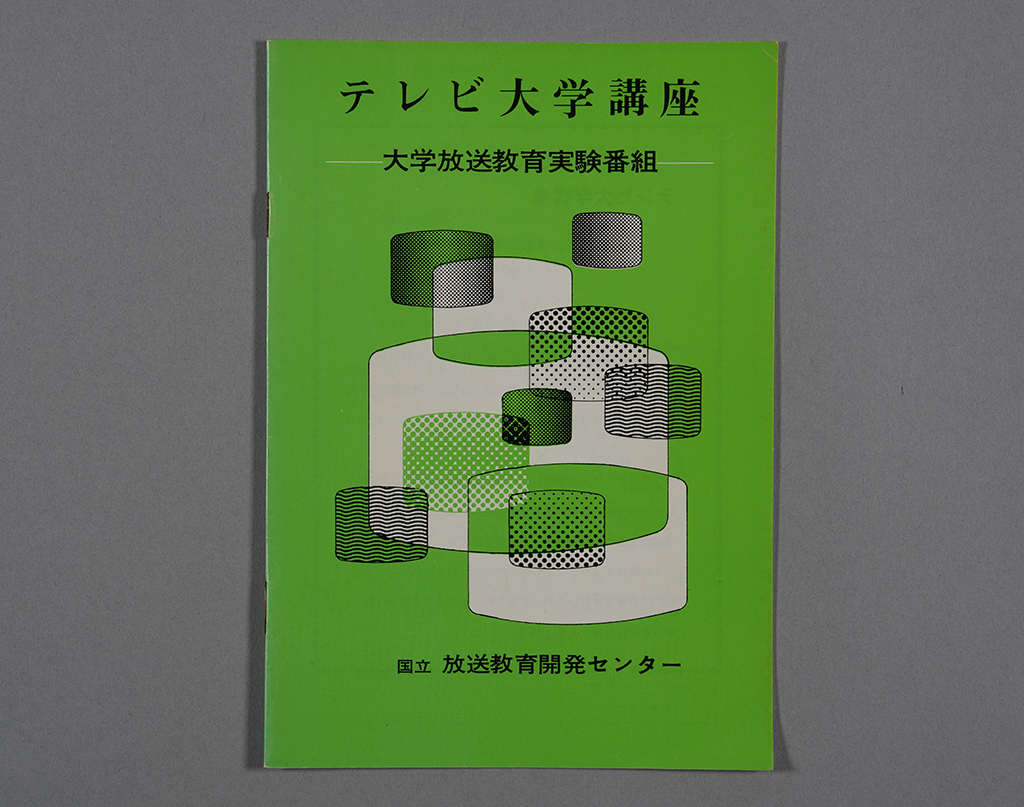

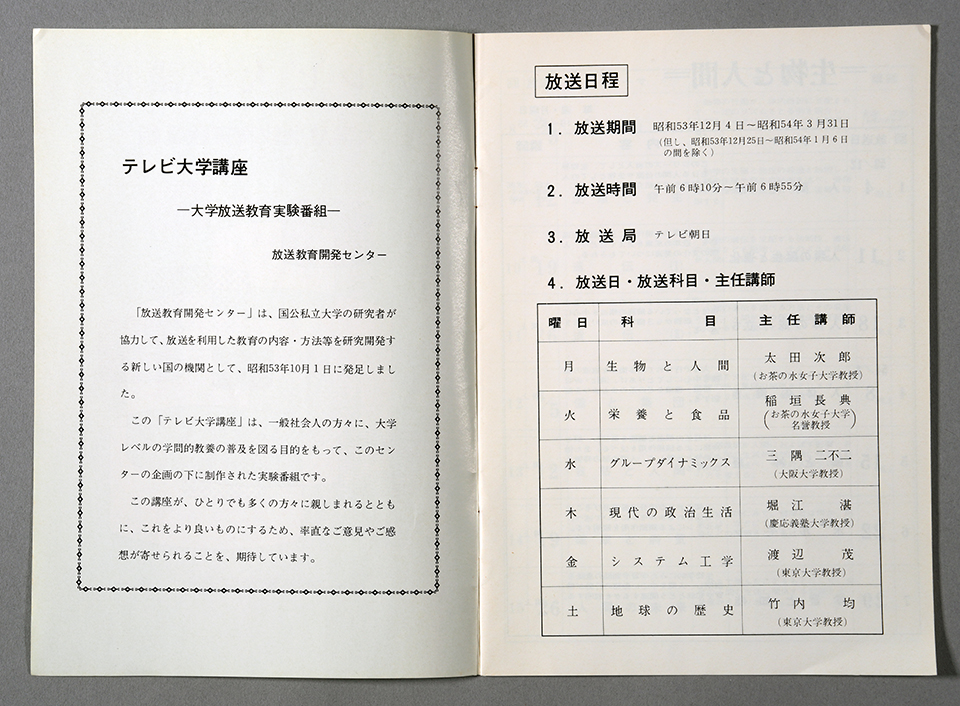

大学放送教育実験番組 テレビ大学講座・ラジオ大学講座

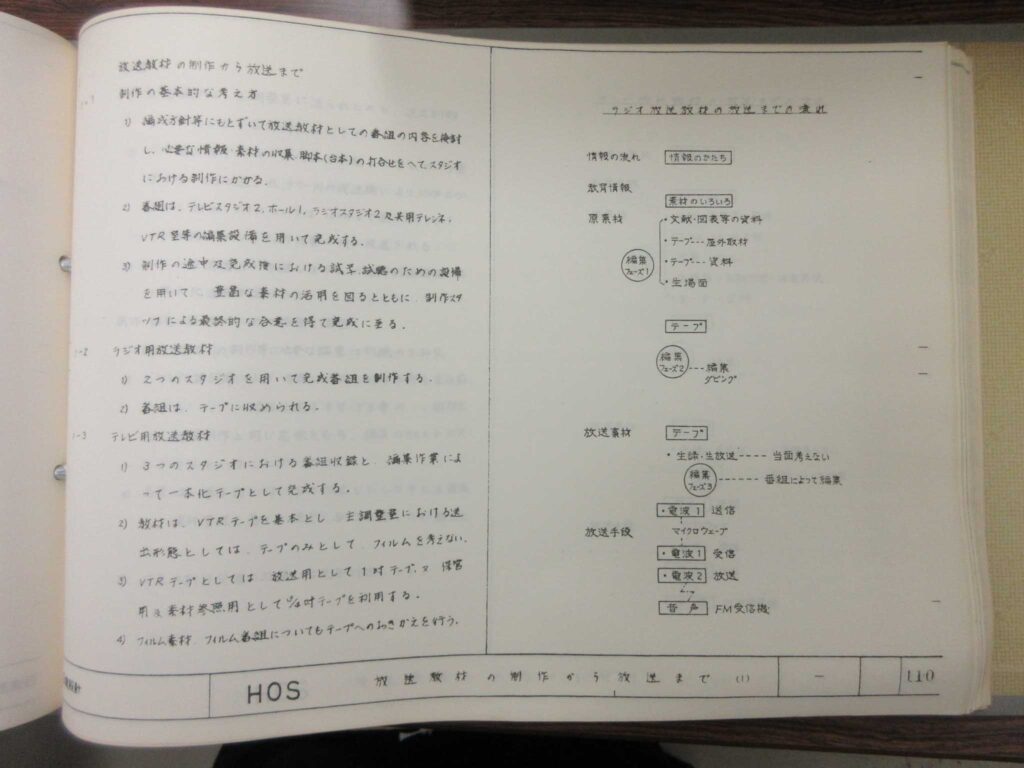

1978(昭和53)年、それまで文部省が行っていた実験的な放送教育番組の制作・放送は、この年に設立された国立大学共同利用機関

「放送教育開発センター」に移管されました。実際の制作・放送は(財)民間放送教育協会が引き受け、テレビ番組の制作はテレビ朝日が、ラジオ番組をラジオ関東(後にラジオたんぱ※)が制作・放送するようになりました。

大学放送教育実験番組は1シリーズ15本、45分に統一され、7年間で134シリーズ(テレビ番組88、ラジオ番組46)、計2010本が印刷教材とともに制作されました。また、受講生を募り、番組の視聴、印刷教材、スクーリングを放送教育研究センターで行い、学習実験を行いました。こうして、放送大学の開学を目的として研究の積み重ねが行われたのです。

※1981(昭和56)年10月には、ラジオ関東はラジオ日本に改名、また1982(昭和57)年度からラジオ大学講座の制作はラジオたんぱ(日本短波放送)に移ります。

放送大学授業番組

放送大学の授業番組は、放送教育開発センターの協力と研究開発のもとに準備されました。

1978(昭和53)~1984(昭和59)年度には「大学放送教育実験番組」、1984(昭和59)年度からは「研究開発番組」が制作され、放送大学の授業番組として提供されました。

1983(昭和58)年11月からは、放送大学において「放送大学授業番組」の制作が開始され、放送教育開発センターのスタジオで、放送教育開発センターのディレクターが制作を担当しました。番組制作にあたっては、学問の自由・大学の自治と放送番組編集の自由との調和が大きな課題となったため、1983(昭和58)年10月に放送大学学園番組基準、1984(昭和59)年5月に放送番組編成基本計画が定められました。

授業開始時に104科目を整えるため、新規制作と実験番組840本の手直しとが大車輪で行われました。

こうして、1984(昭和59)年11月1日に学園放送局の開局とともに予告放送開始、続いて1985(昭和60)年4月1日午前6時、ついに放送大学の授業番組放送が始まりました。