1971(昭和46)年-1974(昭和49)年

最初の放送大学実験番組

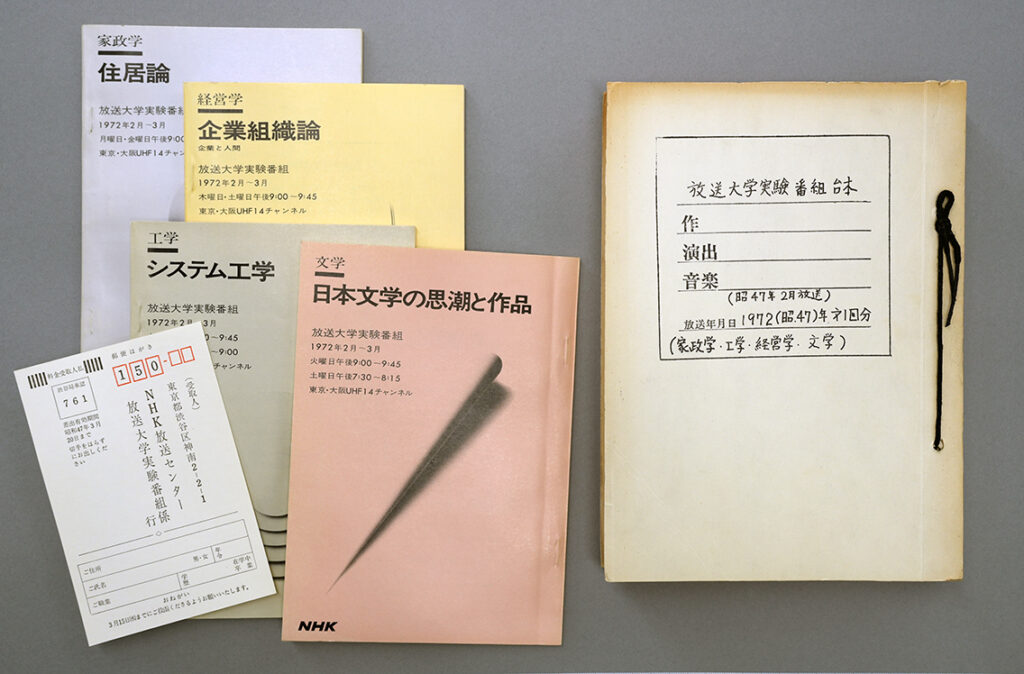

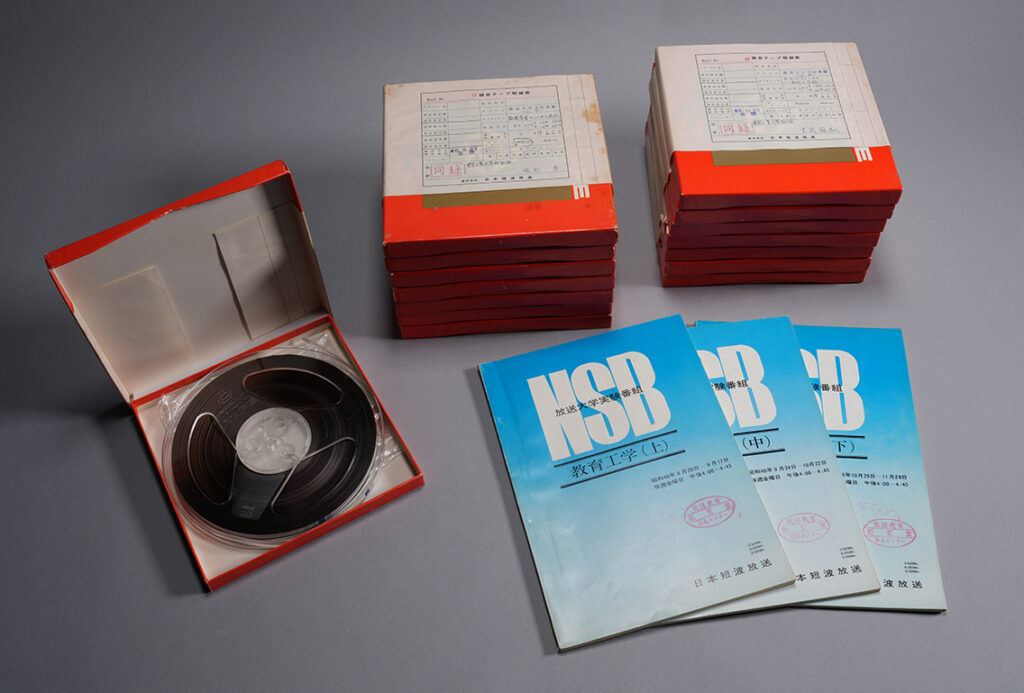

1971( 昭和46) 年度、文部省大学学術局は、日本放送協会(NHK)・株式会社日本短波放送 (現株式会社日経ラジオ社 ) と放送大学実験番組に関する業務委託契約を結びました。

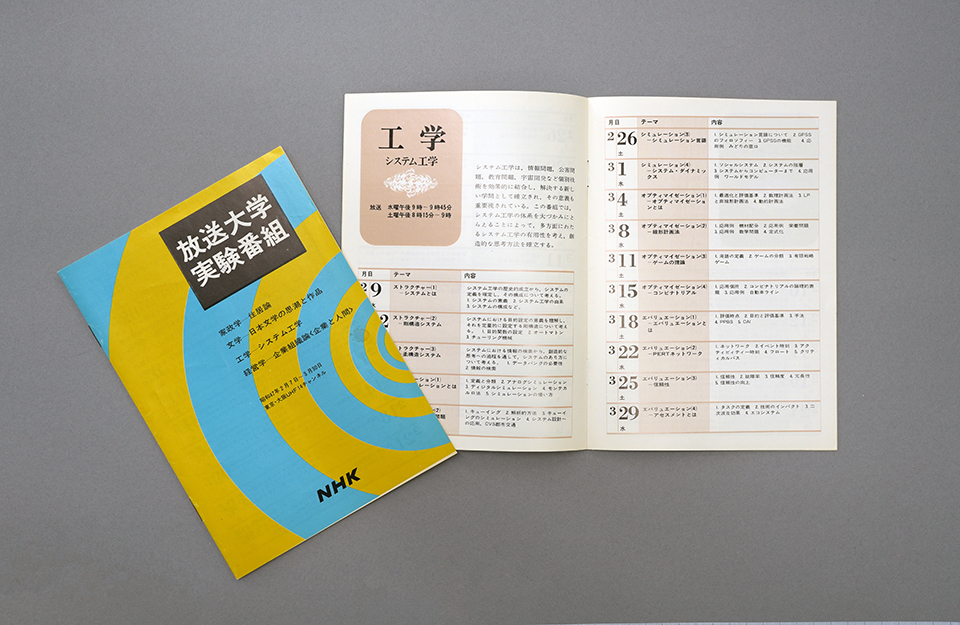

この契約にもとづき、テレビ・ラジオとも文学・経営学・工学・家政学の 4 科目が制作され、印刷教材も作られました。

1971( 昭和 46) 年度は 45 分番組を15 回放送し、視聴者モニターを募集して調査を行いました。

以後、4 年にわたって様々な演出方法や番組尺、本数を試行しながら放送が行われました。

| 年度 | テレビ(NHK) | ラジオ(日本短波放送) |

| 1971(昭和46)年度 | 45分×15回×4科目 | 45分×15回×4科目 ×前・後期 |

| 1972(昭和47)年度 | (45分×4回+60分×12回)×4科目 | 45分×30回×4科目 |

| 1973(昭和48)年度 | (45分×9回+90分×5回) ×4科目 | 45分×30回×4科目 |

| 1974(昭和49)年度 | (60分×8回+90分×6回) | 45分×25回×4科目 |

※1975(昭和50)年度には、東北4県民法局(青森・岩手・秋田・山形放送)、千葉テレビ、テレビ神奈川、日本短波放送(ラジオ)で再放送が行われた。

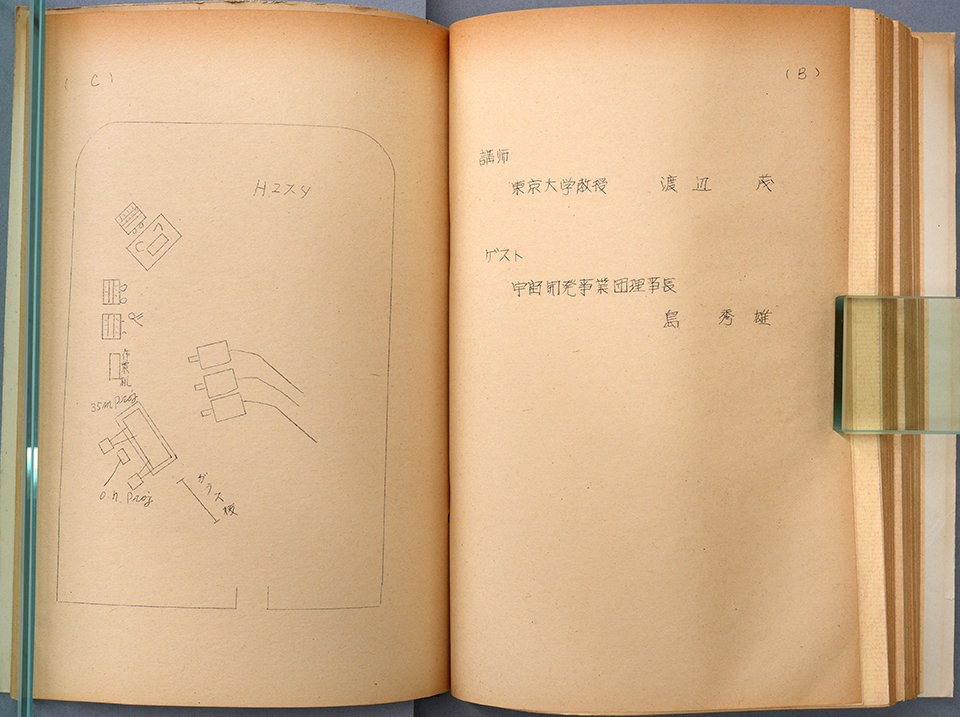

「工学 システム工学」

1972(昭和47)年放送

実験番組の演出の模索

1983年のシンポジウムで発表された6つの演出方法

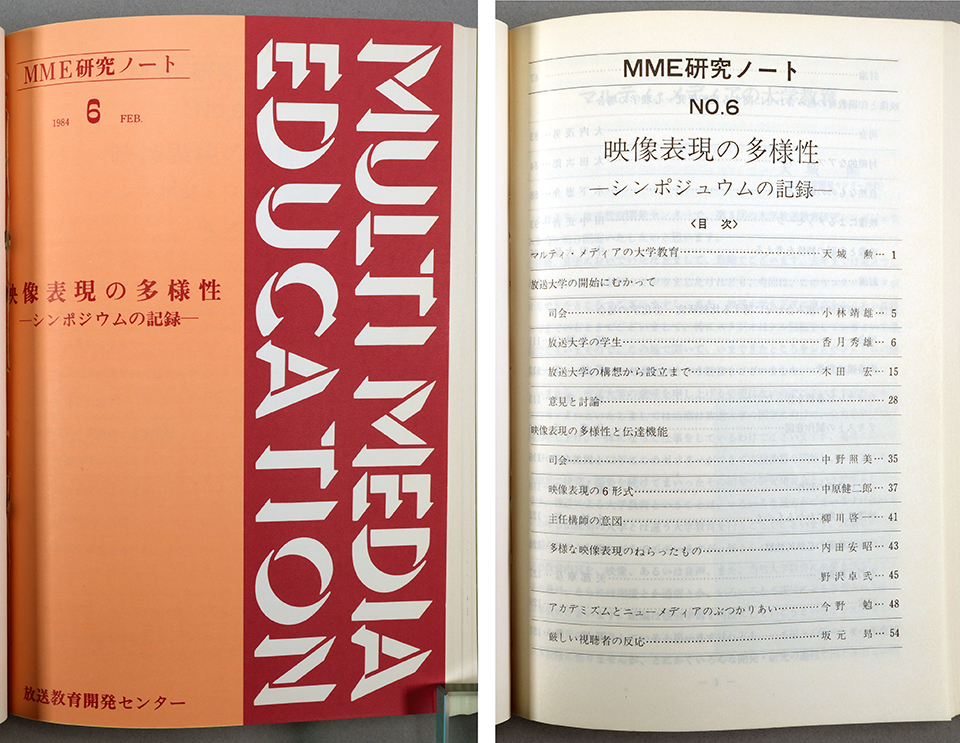

1983(昭和 58)年、放送教育開発センターで「映像表現の多様性」をテーマとしたシンポジウムが開催されました。この中で、柳川啓一教授(東京大学文学部、当時)の「宗教理論と宗教史」について、6つの異なった演出手法で放送授業を制作し、それぞれに対する視聴者の反応を調査するなどした発表が行われました。

制作されたのは、①スタジオ講義②教室中継(1台のカメラ)③教室の中継(3台のカメラ)④現場中継 ⑤ドキュメント風(講師自身によるお話)⑥ドキュメント風(声優によるもの)、の6種類です。

このシンポジウムで、当時放送教育開発センターのプロデューサーだった中原健二郎は「昭和 53 年から放送大学の授業を作っているが、これまで全てスタジオで講師が説明するスタイルのものであった。この試みはそれ以外の表現があってもよいのでは、ということで試作したものである。」と語っています。大学という教育機関が主体となって放送教育番組を制作することがそれまでなかったなか、教育効果を高めるために、どのような演出手法が最適か、模索が続けられていたことが分かります。