放送教育のはじまり

(1960(昭和35)年ごろ、国際基督教大学図書館ICUアーカイブズ所蔵)

ラジオ放送は、アメリカでは1920(大正9)年、日本では1925(大正14)年に開始されました。ほぼ同時に放送を利用した教育への期待が高まり、英米では大学講座の放送も行われるようになります。

ラジオ放送は、地方の学習者への教育提供や標準化された教育コンテンツの普及による教育の機会均等を促進し、音声による学習を強化する効果があると期待されました。

1920年代、米国留学中にその様子を見た教育学者の西本三十二(1899-1988)は、帰国後日本放送協会に所属し、教育放送(学校放送・青年放送・教養放送)の編成に携わり、戦後は放送教育・通信教育の普及につとめたことから「放送教育の父」と呼ばれました。1970(昭和45)年に設置された放送大学準備調査会にも委員として参加しています。

放送大学構想に携わった人々

テレビ放送は、1953年(昭和28年)、日本放送協会東京テレビ局により開始されましたが、当初から学校放送は定時の番組編成に組まれていました。

1950年代後半には、放送と教育の関係に関する議論が高まりました。同時に視聴覚機器の発達により、心理学者・工学者・教育学者により教育工学に関する議論が盛んになされた時期でもありました。

最初の放送大学実験番組のひとつ、1971(昭和46)年に放送された「教育工学」冒頭には講師のことばとして「教育工学とは、教育におけるあらゆる要因を最適に組み合わせて教育の効果をあげる原理と手法を明らかにし、実践する学問である。まさしく放送大学の実験放送として俎上にのぼり、放送形式、聴取形式などについての検討を加える資料として用いられるには最適なテーマといえよう。」とあります。放送大学構想の検討には、末武國弘、坂元昻など教育工学の第一人者たちも関わっていました。

放送大学の構想

2004(平成16)年6月 岐阜女子大学所蔵

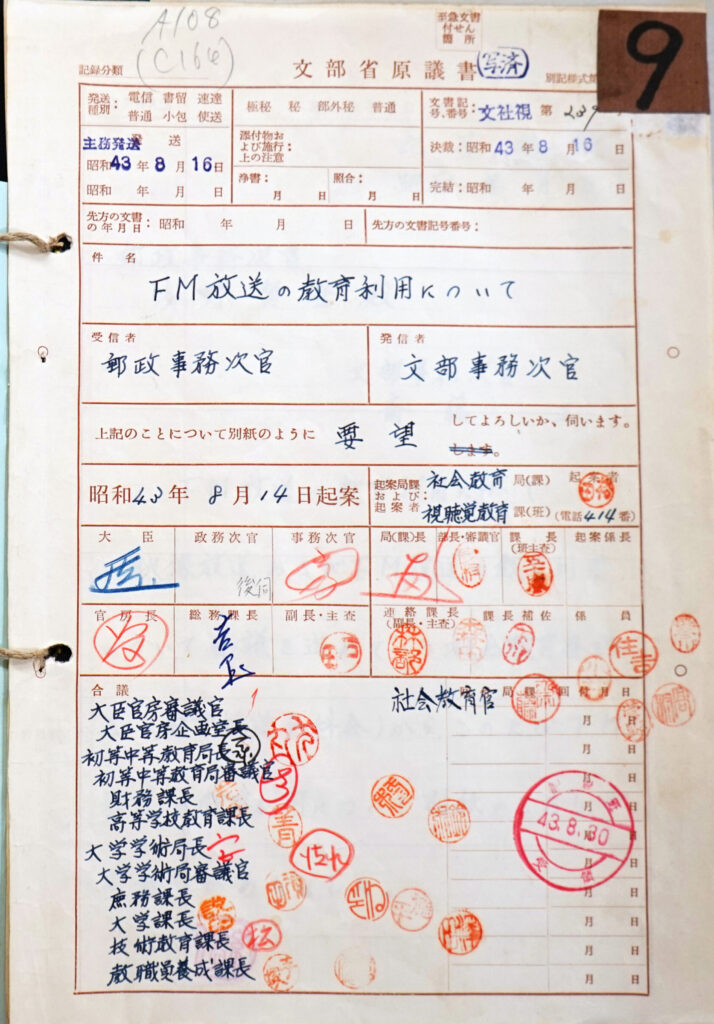

文部省は1967(昭和42)年に「映像放送及びFM放送による教育専門放送のあり方について」という諮問を出し、社会教育審議会は1969(昭和44)年に答申を出します。この答申を受けて文部省は「放送大学の設立について」を同年発表しました。

以後、放送教育を利用した大学の理念に関する議論が進められ、また実際の放送教育についてはテレビ・ラジオ放送による高等教育レベルの実験番組の制作・放送や、視聴者を対象とした調査など、放送大学の開学をめざした検討と研究が進められました。

1976(昭和51)年、放送大学の創設を目指した予算要求が行われますが、認められず、放送教育の研究機関として放送教育開発センターが1978(昭和53)年に開設されます。以後放送教育に関する研究は放送教育開発センターが担うこととなり、放送大学での放送授業を想定した実験番組と印刷教材の制作が開始されました。

そして、ようやく放送大学学園法が成立したのは、1981(昭和56)年6月のこと、1967(昭和42)年の諮問が直接的なはじまりであるとすると、15年近い準備期間が必要であったことになります。

「昭和29年というずいぶん古い段階に、木田さんの社会教育局で放送大学の検討開始があった。だけど、この当時の発想は、視聴覚教育課というのが中心になって放送を通じての社会教育という、不特定多数の国民に対する啓蒙的な放送の活用という形で、後の放送大学のようなものほど具体的にはなっていなかったと思います。四十六年頃になってから、四年間、これを大体大学レベルのものにしようという形で実験番組の試験的な制作をやって、」

西田亀久夫「西田亀久夫 (元文部省官房審議官) オーラル・ヒストリー」(『C.0.E.オーラル・政策研究プロジェクト』政策研究大学院大学,2004年)340-341頁

「昭和30年になってカラーのテレビ放送が始まって、市民社会の中に放送というのがぐっと浸透してきました。大宅さんが1億総白痴化だというようなことを言う時期だったですね。それで私は社会教育局長になりまして(中略) それで一体放送というのが教育とどういう係わりがあるかということを局でみんなに考えてもらいますために、『放送と教育』という本を文部省で出しました。(中略)それで社会教育審議会に放送という問題を教育でどう考えたらいいかということも含めて、(中略)「映像放送及びFM放送による教育専門放送のあり方について」という諮問を出したのです。」(原文ママ)

※1 評論家・ジャーナリストの大宅壮一が1957年に「一億白痴化運動」と記し、直後に「総」が付されて大流行した言葉。「テレビに至っては、紙芝居同様、否、紙芝居以下の白痴番組が毎日ずらりと列んでいる。ラジオ、テレビという最も進歩したマスコミ機関によって、『一億白痴化運動』が展開されていると言って好い。」大宅壮一「言いたい放題」(東京新聞社『週刊東京』3(5)(72), p. )1957年より引用

※2 木田宏「木田宏教育資料オーラルヒストリー(4) 岐阜大学教育学部附属カリキュラム開発研究センター記録 大学問題への取り組み」(『木田宏教育資料』第3巻収録 木田宏オーラルヒストリー 岐阜女子大学 https://dagwu.com/kida/oral-history/) より引用

1968(昭和43)年8月14日起案8月16日決裁 国立公文書館所蔵